Vom Anbau- zum Erkenntnisraum

Cannabis Social Clubs (CSCs) sind in Deutschland nicht nur eine neue Form des legalen Eigenbaus – sie sind auch ein gesellschaftliches Experiment: Können Konsument:innen in einem geschützten Rahmen Verantwortung für das Produkt übernehmen, das sie konsumieren? Und wenn ja – wie lässt sich diese Verantwortung im Cannabis Social Club dokumentieren, analysieren und in kollektives Wissen überführen?

Hier setzt das Konzept der Citizen Science an: Bürgerwissenschaft als strukturierte Methode, um Alltagsbeobachtungen in gemeinschaftlich nutzbares Wissen zu verwandeln. Was ursprünglich aus Umweltforschung, Astronomie oder Insektenzählungen bekannt ist, entfaltet im CSC eine neue Relevanz – ganz ohne medizinische Aussagen, aber mit Fokus auf Qualität, Wirkungserleben und Sortenverständnis.

Denn ein Club, der seine Mitglieder als Mitgestaltende versteht, kann mehr tun als nur Cannabis als Rauschmittel ausgeben. Er kann Erfahrungswerte sammeln, Sorteneigenschaften dokumentieren und Aromaprofile gemeinsam bewerten. Daraus entsteht ein lernendes System – unabhängig von therapeutischen Diskursen, aber gestützt auf Daten, Vergleichbarkeit und gegenseitige Rückmeldung.

Die Idee: Wer eine Sorte konsumiert, kann gleichzeitig dazu beitragen, das Produkt- und Prozessverständnis des Clubs zu vertiefen – ohne auf technische Labors oder Expertenwissen angewiesen zu sein. Die Erfahrungen der Mitglieder werden zur Datengrundlage einer neuen Genusskultur, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist.

Im Mittelpunkt steht dabei keine romantische Kifferbewegung, sondern ein datengetriebener, partizipativer Ansatz – verankert in Struktur, Datenschutz, Prozessorientierung und Big-Data-Kompetenz. Denn nur wer große Datenmengen systematisch auswerten kann, schafft aus individuellen Eindrücken verwertbare Muster – ohne die Subjektivität der Einzelnen zu nivellieren.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie Citizen Science im CSC gelingen kann – und welche Cannabis Social Club Software, Qualitätsprozesse und kulturellen Standards dafür notwendig sind.

Was ist Citizen Science – und warum ist sie für CSCs besonders geeignet?

Citizen Science, auch als Bürgerwissenschaft bezeichnet, beschreibt die aktive Beteiligung von Laien an wissenschaftlich strukturierten Beobachtungen, Erhebungen oder Experimenten. Was zunächst wie ein Gegensatz klingt – Bürger:innen und Wissenschaft – ist in Wahrheit ein zukunftsweisendes Modell für partizipatives Wissen. Statt rein akademisch erzeugter Daten geht es um die systematische Erfassung von Alltagsbeobachtungen durch informierte Laien – gestützt durch smarte Software, klar definierte Parameter und gemeinschaftliche Auswertung.

Historisch gewachsen – aus der Wiese ins Datenmodell

Citizen-Science-Projekte haben Tradition. Beispiele reichen von der Wetterbeobachtung durch Hobby-Meteorolog:innen über Pilzkataster bis hin zu Insektenzählungen wie dem NABU-Aktionsprogramm. Der gemeinsame Nenner: Menschen beobachten wiederkehrende Phänomene und liefern Daten, die für Mustererkennung, Vergleich und Langzeitforschung nutzbar gemacht werden – oft in Kooperation mit Universitäten oder Umweltverbänden.

Dabei ist nicht der Einzelbefund entscheidend, sondern die große Datenmenge über viele Individuen hinweg. Erst durch Aggregation entsteht Relevanz – ganz gleich ob bei Wildbienen, Stadtklima oder Cannabis.

Cannabis Social Clubs als neue Beobachtungsräume

Auf CSCs übertragen, wird Citizen Science zu einem Instrument der produktbezogenen Eigenverantwortung. Denn der Club ist nicht nur Ausgabestelle – sondern zugleich Anbaustätte und Erfahrungsraum. Jede:r Konsumierende kann hier – freiwillig und anonym – Rückmeldung zur Wirkung, zum Aromaprofil, zur Struktur oder zur Reife einer bestimmten Sorte geben.

Der Unterschied zur klassischen Wissenschaft: Die Daten entstehen nicht im Labor, sondern im Alltag. Und sie dienen nicht der medizinischen Klassifizierung, sondern der kollektiven Qualitätsentwicklung – innerhalb des Clubs, sortenbezogen, chargengenau und offen für iteratives Lernen.

Wichtig ist dabei die klare Abgrenzung zur medizinischen Verwendung: In CSCs darf und soll es keine Diagnosen, Heilaussagen oder pseudomedizinischen Bewertungen geben. Citizen Science im Club-Kontext bleibt bewusst nichttherapeutisch – ihr Fokus liegt auf Geschmack, Struktur, Konsistenz und dokumentierter Erfahrung. So entstehen Sortensteckbriefe aus Nutzer:innenperspektive, nicht aus pharmazeutischer Sicht.

Bottom-up statt Top-down – aber mit Struktur

Das Besondere an Citizen Science ist ihr bottom-up-Charakter: Die Mitglieder selbst beobachten, beschreiben, bewerten – oft mithilfe einfacher Kriterienkataloge oder App-gestützter Interfaces. Damit das funktioniert, braucht es zwei Voraussetzungen:

- Eine klare Struktur (Was soll wie erfasst werden?)

- Eine vertrauenswürdige Dateninfrastruktur (Was passiert mit meinen Angaben?)

Beides lässt sich softwareseitig abbilden – zum Beispiel über protokollierte Eingabemasken, QR-Codes, Chargen-IDs oder visuelle Bewertungsinterfaces. Hier sitzt eine Stärke der 420+ Plattform: Sie schafft einen digitalen Raum, in dem Beobachtungen nicht nur gesammelt, sondern auch strukturiert aggregiert und mit anderen Daten (z. B. Anbauparametern) verknüpft werden können.

Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, welche technischen, sozialen und rechtlichen Voraussetzungen CSCs erfüllen sollten, um Citizen Science praktikabel und datenschutzkonform umzusetzen.

Was lässt sich beobachten – und wie systematisiert man Alltagswissen?

Citizen Science in Cannabis Social Clubs lebt davon, dass Erfahrungen nicht nur individuell bleiben, sondern vergleichbar und auswertbar werden. Doch was lässt sich überhaupt beobachten – und wie übersetzt man subjektives Erleben in datentaugliche Kategorien?

Beobachtbare Merkmale: Von Terpenwahrnehmung bis Wirkungsklima

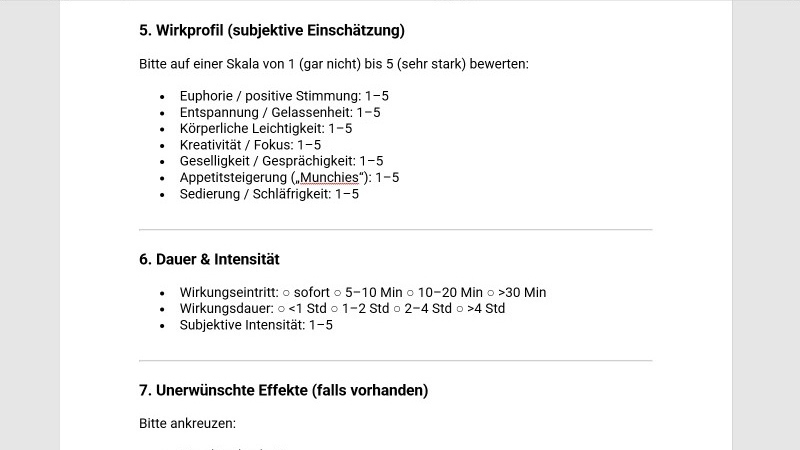

Im Fokus stehen jene Aspekte, die Konsumierende unmittelbar wahrnehmen können – ohne Messgerät, aber mit geschärfter Aufmerksamkeit. Dazu zählen unter anderem:

- Terpenwahrnehmung: Wie riecht und schmeckt die Sorte? Fruchtig, würzig, zitronig, erdig? Lässt sich eine Dominanz einzelner Terpene erkennen?

- Wirkungseindruck: Wirkt die Sorte anregend, entspannend, fokussierend oder sedierend?

- Setting-Einfluss: Wie verändert sich das Erleben je nach Tageszeit, Stimmung, Umgebung oder Konsumform?

- Dauer und Verlauf: Wann setzt die Wirkung ein? Wie lange hält sie an? Gibt es charakteristische Verläufe (z. B. zerebral → körperlich)?

Diese Merkmale lassen sich von Laien beschreiben – vorausgesetzt, sie erhalten einfache, standardisierte Werkzeuge zur Beobachtung.

Subjektive Einzelmeinung vs. aggregierte Tendenz

Citizen Science arbeitet nicht mit „wahren“ oder „objektiven“ Aussagen – sondern mit Mustererkennung über viele subjektive Beiträge hinweg. Eine Einzelperson mag eine Sorte als „angenehm beruhigend“ empfinden, die nächste als „einschläfernd“. Erst wenn Dutzende oder Hunderte Bewertungen systematisch ausgewertet werden, ergibt sich ein belastbares Bild – zum Beispiel:

- 72 % der Nutzenden berichten von körperlicher Entspannung

- 64 % identifizieren einen zitronigen Geruch

- 38 % beschreiben Appetitanregung innerhalb von 30 Minuten

Das bedeutet: Der Schlüssel liegt nicht in der Objektivität einzelner Beobachtungen, sondern in der Kohärenz aggregierter Daten – und in der Möglichkeit, diese mit Anbauparametern oder Terpenprofilen abzugleichen.

Tools zur Strukturierung: Terpenskalen, Wirkungsmatrizen, Aromacodes

Damit subjektives Erleben vergleichbar wird, braucht es einfache, intuitiv nutzbare Tools. In der Praxis haben sich folgende Formate bewährt:

- Terpenskalen: Nutzer:innen ordnen eine Sorte z. B. entlang einer 5er-Skala bestimmten Duftnoten zu (zitrisch, erdig, kiefernartig, süß, etc.). So entsteht ein „Sensorikprofil“.

- Wirkungsmatrix: Zwei Achsen („anregend – entspannend“ und „körperlich – mental“) erlauben eine visuelle Verortung der Erfahrung.

- Aromacodes: Kombinierte Kürzel (z. B. CIT-WD-HZ für citrus–wood–haze) ermöglichen eine standardisierte Klassifikation ohne wissenschaftliches Vorwissen.

- Freitextfelder: Für individuelle Nuancen, die später softwaregestützt analysiert werden können.

Diese Tools lassen sich einfach digital über die Cannabis Social Club Software abbilden. Wichtig ist: Je standardisierter die Erfassung, desto aussagekräftiger die Auswertung.

Trennschärfe: Konsumerlebnis ≠ medizinische Wirkung

Gerade in der sensiblen Abgrenzung zu Medizinalcannabis gilt: Citizen Science im CSC dokumentiert Erfahrung – keine Therapie. Es geht nicht um medizinische Diagnosen oder Wirksamkeitsaussagen bei Erkrankungen, sondern um das Konsumerlebnis in legalem, nichttherapeutischem Kontext. Deshalb ist es entscheidend, Formulierungen wie „hilft gegen XY“ zu vermeiden und stattdessen zu sprechen von:

- „förderte Entspannung nach dem Sport“

- „verstärkte Kreativität beim Malen“

- „wirkte körperlich spürbar, aber nicht ermüdend“

So entsteht ein Raum, in dem Wirkungserleben ernst genommen, aber nicht überhöht wird – und in dem die Community selbst zur Wissensquelle wird.

Wie Citizen Science im CSC konkret umgesetzt werden kann

Citizen Science ist nur dann wirksam, wenn sie niedrigschwellig, strukturiert und datenschutzkonform praktiziert wird. Cannabis Social Clubs (CSCs), die ihre Mitglieder aktiv einbeziehen wollen, können dazu eine Reihe praxisnaher Werkzeuge nutzen – von analog bis digital, von simpel bis integriert. Wichtig ist: Die technische Umsetzung muss zur Kultur und Größe des Clubs passen.

Steckbriefe, QR-Codes, Apps, Laborwerte, Whiteboards

Die Grundstruktur jeder partizipativen Datensammlung ist ein Steckbrief, der eine Sorte oder Charge beschreibt – mit Platz für sensorische Einschätzungen, Wirkungserleben und Kontextfaktoren (z. B. Tageszeit, Konsumform). Dieser Steckbrief kann verschiedene Formen annehmen:

- Analog: Auf Papier ausliegend im Club, ergänzt per Hand

- QR-basiert: Ein QR-Code an der Sorte verweist auf ein digitales Formular

- App-basiert: Über eine App

- Whiteboard: Für offene Beobachtungsnotizen und Community-Diskussion

- Laborwerte: Ergänzung durch Terpenprofil, Cannabinoid-Gehalt oder Restfeuchte (sofern verfügbar)

Je nach Softwarestand lassen sich diese Elemente direkt mit dem Clubsystem verknüpfen. So können Bewertungen sortenspezifisch aggregiert, visuell aufbereitet oder mit Anbaudaten kombiniert werden – z. B. über Chargennummern oder Datum der letzten Ernte.

Digitale Templates zur Wirkung, Anbaubedingungen und Aromaprofil

Standardisierung ist essenziell, um subjektive Eindrücke vergleichbar zu machen. Digitale Templates ermöglichen simple Erfassungsmasken für:

- Wirkungserleben (Skalen, Freitext, Auswahlfelder)

- Sensorik / Aromaprofil (Dropdowns, visuelle Terpenkarten)

- Anbaubedingungen (sofern bekannt: Licht, Medium, Klima)

- Konsumkontext (Tageszeit, Stimmung, Begleitung, Musik)

Wichtig: Die Nutzer:innen sollen möglichst wenig schreiben müssen – sondern durch Auswahl und intuitive Interfaces ihre Beobachtungen strukturieren.

„Grow-Berichte“ ohne personenbezogene Daten

Ein besonderes Format sind anonyme Grow-Berichte: Hier berichten Mitglieder (z. B. im Rahmen interner CSC-Grows) über konkrete Anbaubedingungen, Probleme und Beobachtungen. In aggregierter Form helfen solche Berichte, Sortenstabilität, Terpenverhalten oder Krankheitsanfälligkeit zu erkennen. Entscheidend dabei:

- Keine Klarnamen, keine Rückverfolgbarkeit

- Fokus auf Prozessparameter, nicht auf Besitzverhältnisse

- Ergänzung durch Fotos, wenn möglich (z. B. Trimmqualität, Blütenstruktur)

Diese Berichte können intern zirkulieren oder in Workshops reflektiert werden – sie fördern die kollektive Lernkurve und stärken das Fachwissen in der Community.

Abstimmung mit Club-Policy, Datenschutz und GACP-Light

Citizen Science darf kein Datenschutzrisiko darstellen – deshalb braucht jede Umsetzung eine klare Policy. Diese sollte folgende Punkte regeln:

- Was wird erhoben, und wie lange gespeichert?

- Wer hat Zugriff auf aggregierte oder rohe Daten?

- Wie wird mit Fotos, Freitextfeldern und Laborwerten umgegangen?

- Welche rechtlichen Grenzen gelten (keine Heilaussagen, kein Besitznachweis)?

Im Idealfall ist die Citizen-Science-Komponente in das GACP-Light-Konzept des Clubs integriert: also in eine praxisnahe Qualitätssicherung, die ohne industrielle Standards auskommt, aber dennoch Nachvollziehbarkeit schafft. Beispiele:

- Trimmprotokolle mit Wirkungseintrag

- Curing-Daten mit Terpenentwicklung

- Konsumberichte im Wochenverlauf

So entsteht eine dokumentierte Erfahrungsbasis auf der verwendeten Blockchain, auf die der Club – und seine Mitglieder – langfristig aufbauen können.

Der Citizen-Science-Prozess: Von der Beobachtung zur Club-Erkenntnis

Damit Citizen Science im CSC nicht bei Einzelbeobachtungen stehen bleibt, braucht es einen smarten Erkenntnisprozess: vom individuellen Eindruck zur kollektiven, belastbaren Aussage. Dabei geht es nicht um wissenschaftliche Objektivität im engeren Sinne – sondern um praktisch verwertbares Clubwissen, das aus Aggregation, Systematik und Feedback entsteht.

Wie viele Daten braucht man für Mustererkennung?

Ein häufiges Missverständnis: Man brauche tausende Einträge, um aus Citizen-Science-Daten sinnvolle Muster abzuleiten. In der Realität reichen oft 30 bis 50 strukturierte Beiträge pro Sorte, um erste Tendenzen zu erkennen – etwa:

- Ob ein Terpenprofil regelmäßig mit entspannender Wirkung assoziiert wird

- Ob bestimmte Konsumkontexte (z. B. Musik, Tageszeit) wiederkehrend auftauchen

- Ob einzelne Phänotypen bei gleicher Genetik deutlich abweichen

Das Entscheidende ist Standardisierung und Kontexttiefe, nicht Masse allein. Je präziser die Templates, desto früher lassen sich Daten auswerten.

Von subjektiv zu kollektiv: Aggregation über Big-Data-Systeme

Der Schlüssel zur Erkenntnis liegt in der Aggregation – also dem Zusammenführen vieler Einzelbeobachtungen. Dabei helfen Softwarelösungen wie das 420+ System, die:

- Bewertungen automatisiert den richtigen Sorten/Chargen zuordnen

- Freitexte anonymisiert analysieren

- Korrelationen zwischen Terpenen, Wirkung und Setting berechnen

- Ausreißer oder instabile Wahrnehmungsmuster identifizieren

Solche Systeme wandeln subjektives Erleben in statistisch abbildbare Trends. Das Ergebnis ist keine absolute Wahrheit – wohl aber eine solide Grundlage für Clubentscheidungen.

Visualisierung: Heatmaps, Wirkungstendenzen, Terpencluster

Daten entfalten ihre Wirkung erst durch visuelle Aufbereitung. In der Praxis bewährt haben sich:

- Wirkungstendenz-Diagramme: Welche Gefühle (z. B. kreativ, entspannt, sozial) wurden am häufigsten genannt?

- Terpen-Heatmaps: Welche Terpene wurden mit welcher Wirkung assoziiert?

- Cluster-Darstellungen: Gruppenbildung auf Basis ähnlicher Wirkungsmuster (z. B. „Abendsorte für Entspannung“)

- Erfahrungszeitleisten: Welche Sorten waren wann im Umlauf – mit welchen Resonanzen?

Solche Visualisierungen fördern Diskussion, Reflexion und Entscheidungsfähigkeit – auch bei nicht-technisch versierten Mitgliedern.

Clubinterne Feedbackschleifen zur Sortenauswahl oder Prozessoptimierung

Die wohl größte Stärke des Citizen-Science-Modells ist seine direkte Anwendbarkeit: Erkenntnisse aus den Daten können unmittelbar in Entscheidungen und Prozesse zurückfließen:

- Sortenauswahl: Welche Sorten sollen erneut kultiviert werden? Welche fallen durch?

- Curing-Zeit: Verändert sich das Wirkungserleben über die Zeit? Lohnt sich längeres Curing?

- Anbaubedingungen: Gibt es Korrelationen zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Aroma?

- Trimmpraxis: Welche Trimm-Methode führt zu besserer Resonanz?

Diese Feedbackschleifen machen aus dem Club eine lernende Organisation – und aus den Mitgliedern aktive Akteure in Qualitätsfragen.

Warum Big Data dabei der Gamechanger ist

Citizen Science lebt von vielen kleinen Beobachtungen – aber erst Big Data Analytics macht aus diesen Mosaiksteinen ein Gesamtbild. Die Fähigkeit, subjektive Erfahrungen, chemische Profile und Anbaubedingungen miteinander in Beziehung zu setzen, verschiebt die Grenzen dessen, was ein CSC als lernende Organisation leisten kann.

Skalierung von Einzelbeobachtungen ohne Verlust an Individualität

Jede Rückmeldung eines Clubmitglieds ist zunächst subjektiv: „Diese Sorte hat mich eher ruhig gemacht“ oder „Ich habe ein leichtes Kribbeln in den Beinen gespürt“. Für sich allein stehen solche Aussagen isoliert – aber in der Summe zeigen sich Muster, wenn man sie mit Kontextdaten verknüpft:

- Welches Terpenprofil lag vor?

- War es ein Wet-Trim oder Dry-Trim?

- Wurde morgens oder abends konsumiert?

- Wie war die Luftfeuchtigkeit in der Blütephase?

Big Data ermöglicht es, individuelle Erfahrungen mit objektiven Prozessdaten zu korrelieren, ohne sie zu entwerten. Die Individualität bleibt erhalten – aber sie wird systematisch eingeordnet.

Machine Learning: Wirkung × Anbau × Terpenprofil

Die Potenziale steigen exponentiell, wenn man moderne Analysemethoden wie Machine Learning (ML) einsetzt. Diese Systeme können Zusammenhänge erkennen, die für den Menschen nicht sofort sichtbar sind – etwa:

- Welche Terpen-Kombinationen korrelieren mit euphorischen, kreativen oder sedierenden Effekten?

- Führt eine bestimmte Anbauweise (z. B. längere Blütezeit) zu stabileren Aromaprofilen?

- Welche Sorten zeigen bei verschiedenen Personen eine besonders hohe Übereinstimmung der Wirkung?

ML-Modelle lernen kontinuierlich dazu – je mehr Daten aus dem Club gesammelt werden, desto präziser werden die Ergebnisse. So wird aus Clubwissen systemische Erkenntnis – ganz ohne akademische Infrastruktur.

Langzeitbeobachtungen vs. Batch-Monitoring

Big Data entfaltet seine Stärke in zwei Richtungen:

- Langzeitbeobachtung: Welche Sorten verändern sich über Monate hinweg in ihrer Wirkung? Welche Anbaubedingungen erzeugen langfristig stabile Ergebnisse?

- Batch-Monitoring: Wie unterscheidet sich Batch A von Batch B derselben Sorte? Liegen die Unterschiede im Trimm, im Trocknungsprozess oder im Harvestzeitpunkt?

Beides lässt sich im 420+ System mit wenigen Klicks darstellen – vorausgesetzt, die Datenbasis ist solide gepflegt. Der Nutzen: Feinjustierung der Produktionsprozesse, fundierte Sortenentscheidungen und ein besseres Verständnis für die Konsumerfahrung.

Grenzen: Bias, Selbstselektion, Vermeidung therapeutischer Deutungen

Trotz aller technologischen Möglichkeiten bleibt Citizen Science im CSC ein nicht-medizinisches Verfahren. Einige Grenzen sind daher essenziell:

- Bias: Wer aktiv bewertet, ist nicht repräsentativ für alle Konsumierenden. Negative Erfahrungen werden seltener geteilt.

- Selbstselektion: Personen, die sich mit Wirkung und Terpenprofil beschäftigen, sind häufig vorinformiert – das verzerrt die Datenlage.

- Keine Heilaussagen: Die Aggregation von Wirkungserlebnissen darf nicht mit medizinischer Evidenz verwechselt werden. Eine Sorte, die als „angstlösend“ beschrieben wird, ersetzt keine Therapie.

Deshalb ist es wichtig, dass Clubs klare Richtlinien formulieren, wie Daten gesammelt, interpretiert und präsentiert werden dürfen – ohne medizinische Irreführung oder falsche Sicherheit zu erzeugen.

Datenethik, Datenschutz und Clubverantwortung

Citizen Science im Cannabisbereich funktioniert nur dann nachhaltig, wenn sie auf einem klaren Fundament von Datenethik, Schutz der Privatsphäre und Clubverantwortung beruht. Die Erhebung und Auswertung von Wirkungsdaten, Terpenprofilen oder Konsumerfahrungen kann wertvolle Erkenntnisse liefern – birgt aber zugleich Risiken, wenn sie unkontrolliert, kommerziell oder ohne Einwilligung verarbeitet wird.

Anonymisierung, Pseudonymisierung und Zugriffsbeschränkung

Grundprinzip jeder Datenerhebung im CSC: So wenig personenbezogene Daten wie möglich. Subjektive Beobachtungen müssen nicht mit Namen, Geburtsdaten oder Gesundheitsinformationen verknüpft sein, um wertvoll zu sein.

- Anonymisierung bedeutet: Keine Rückschlüsse auf die Person sind möglich – weder direkt noch über Umwege. Ideal für öffentlich teilbare Erkenntnisse.

- Pseudonymisierung erlaubt die Zuordnung zu einer Person über einen Schlüssel, der jedoch getrennt gespeichert werden muss. Sinnvoll für interne Auswertungen.

- Zugriffsbeschränkung ist zentral: Nur befugte Personen im Club dürfen Zugriff auf sensible Meta- oder Prozessdaten haben. Systeme wie das 420+ Backend bieten hierfür Rollen- und Rechtekonzepte, Audit Trails und Zugriffscodes.

Gerade wenn Geräte (z. B. QR-Codes auf Steckbriefen) zum Einsatz kommen, müssen diese sauber von Identitäten entkoppelt werden. Ziel ist: informiertes, freiwilliges und datensparsames Citizen Engagement.

Keine Externalisierung an Dritte (Behörden, Firmen etc.)

Ein Grundpfeiler ethischer Citizen Science ist: Datensouveränität bleibt im Club. Weder Behörden, noch Versicherer oder externe Unternehmen sollten Zugriff auf Wirkungsauswertungen, Aromapräferenzen oder Konsumprotokolle erhalten – selbst dann nicht, wenn diese aggregiert oder pseudonymisiert sind.

- Keine behördliche Weitergabe ohne Rechtsgrundlage

- Keine Cloud-basierte Auslagerung an Anbieter mit kommerziellen Interessen

- Kein Verkauf oder Tausch von Userdaten, auch nicht in anonymisierter Form

Selbst wenn ein Club später mit Universitäten oder Forschungsinstituten kooperieren möchte, sollte das nur mit expliziter Zustimmung der Mitglieder und unter klarer Trennung von Rohdaten und Forschungsergebnissen erfolgen.

Selbstverpflichtung zu Transparenz, Nicht-Kommerzialisierung und Revisionsfähigkeit

Ethik beginnt nicht mit dem Gesetz, sondern mit Selbstverantwortung. Jeder CSC, der Citizen Science betreiben will, sollte intern ein klares Regelwerk etablieren:

- Transparenz: Was wird erfasst? Wer hat Zugriff? Wofür werden die Daten genutzt? Diese Infos gehören offen kommuniziert – z. B. im Clubhaus, auf der Website oder über Steckbrief-Beileger.

- Nicht-Kommerzialisierung: Allein das Clubinteresse (Qualitätsverbesserung, Sortenverständnis, gemeinschaftliche Auswahl) darf Grund für Datenerhebung sein. Keine Monetarisierung!

Ein Club, der diese Prinzipien sichtbar lebt, stärkt nicht nur das Vertrauen der Mitglieder, sondern auch die Wissensintegrität seiner Erkenntnisse.

Rechtliche Grenzen: DSGVO, KCanG und Vereinsrecht

Neben der ethischen Perspektive gelten auch rechtlich bindende Rahmen:

- DSGVO: Sobald auch nur potenziell Rückschlüsse auf eine Person möglich sind (z. B. bei Terpenprofil × Wirkung × Erntebeteiligung), greift das Datenschutzrecht. Es braucht eine Rechtsgrundlage (i. d. R. freiwillige Einwilligung) und technische Schutzmaßnahmen.

- KCanG: Zwar erlaubt das Konsumcannabisgesetz Eigenanbau und clubinterne Abgabe – nicht aber die Erhebung von gesundheitsbezogenen Daten oder medizinischen Einschätzungen durch Laien. Citizen Science darf also nie in Richtung „Selbstmedikation“ oder „Therapieempfehlung“ abgleiten.

- Vereinsrecht: Gemeinnützigkeit und Zweckbindung müssen auch bei digitalen Dokumentationssystemen gewahrt bleiben. Das bedeutet u. a., dass kein kommerzieller Mehrwert aus gesammelten Daten gezogen werden darf.

Die Rolle der Plattform

Citizen Science entfaltet ihr volles Potenzial erst dann, wenn die technische Infrastruktur nicht nur funktional, sondern auch ethisch, sicher und gemeinschaftlich gedacht wird. Gerade in Cannabis Social Clubs (CSCs), wo partizipative Datenkultur auf rechtliche Verantwortung trifft, wird aus einem bloßen Tool ein sinnvolles Gestaltungsinstrument. Die Frage lautet nicht: „Welche Software nutzen wir?“ – sondern: „Welche Form von Wissensplattform wollen wir gemeinsam schaffen?“

Clubinterne Datenspeicherung vs. Cloudlösungen

Eine der grundlegendsten Entscheidungen betrifft den Ort der Datenhaltung. Viele gängige Citizen-Science-Modelle (aus Umwelt- oder Gesundheitsforschung) basieren auf Cloudlösungen, bei denen Daten automatisch an Server gesendet werden. Für CSCs ist dieses Modell problematisch – aus Gründen des Datenschutzes, der Dezentralität und der regulatorischen Grauzone.

Lokale bzw. clubinterne Speicherung bietet hier klare Vorteile:

- Vollständige Datenhoheit beim Club

- Keine unbeabsichtigte Weitergabe an Drittanbieter

- Offenheit für Audits, ohne auf externe Systeme angewiesen zu sein

- DSGVO- und KCanG-konforme Integration von Zugangsbeschränkungen

Gerade in Kombination mit klaren Rollenrechten und einem verlässlichen Audit-Trail wird aus lokaler Speicherung ein tragfähiges Fundament für glaubwürdige Citizen Science im CSC.

420+ als All-in-One-System für Citizen Science im CSC

Die Plattform 420+ wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie alle technischen, dokumentarischen und regulatorischen Anforderungen eines Cannabis Social Clubs abdeckt – ohne dabei in Spezialinsellösungen zu zerfallen. Das System kombiniert:

- Grow-Tracking (Chargen, Sorten, Anbaubedingungen)

- Trimm- und Post-Harvest-Dokumentation

- Wirkungserhebung durch Mitglieder

- Terpen-/Laborprofile mit Citizen-Schnittstelle

- Sichere interne Datenhaltung (On-Premise oder hybrid)

Damit wird Citizen Science nicht zur Zusatzaufgabe, sondern Teil des ganz normalen Clubbetriebs – eingebettet in ein System, das Qualität, Transparenz und Partizipation vereint.

Schnittstellen zu DMS, Audit-Trail, Sortenverwaltung

420+ denkt Citizen Science nicht isoliert, sondern als integralen Bestandteil eines modernen Clubsystems. Entscheidend dafür sind Schnittstellen:

- DMS (Dokumentenmanagement-System): Erlaubt die strukturierte Erfassung von Beobachtungen, Wirkungseindrücken, Steckbriefdaten – alles durchsuchbar, revisionssicher und zugriffsbeschränkt.

- Audit-Trail: Jeder Zugriff, jede Änderung, jede neue Erhebung wird automatisch protokolliert – für maximale Nachvollziehbarkeit.

- Sortenverwaltung: Wirkungsdaten lassen sich direkt bestimmten Genetiken, Chargen oder Anbaubedingungen zuordnen. Das ermöglicht Korrelationen zwischen Praxis und Empirie – z. B. „Wie verändert sich die Wirkung bei gleichem Strain über unterschiedliche Erntezeiträume?“

Diese Schnittstellen sorgen dafür, dass Citizen Science nicht nebensächlich, sondern strukturbildend wird.

Usability, Schulung, Mitgestaltung durch Mitglieder

Ein technisches System ist nur so gut wie seine Nutzbarkeit im Alltag. Deshalb ist es entscheidend, dass eine Plattform:

- intuitive Eingabemasken bietet (z. B. Wirkungsskalen, Aromacodes, QR-basierte Sortenerkennung)

- von Mitgliedern mitgestaltet werden kann (z. B. neue Wirkungskategorien, Erfahrungsberichte, Feedbacktools)

- von allen Mitgliedern unabhängig vom Technikgrad bedienbar ist – per Touchscreen, Smartphone oder Club-Terminal

- Schulungsangebote und Onboarding-Routinen enthält, um neue Mitglieder in die Citizen-Science-Kultur einzuführen

Erst wenn Mitglieder nicht nur „ausfüllen“, sondern mitdenken, wird Technik zum Werkzeug für gemeinschaftlich generiertes Wissen.

Citizen Science als Qualitätskultur statt Marketingstrategie

Cannabis Social Clubs sind nicht einfach nur Orte des legalisierten Eigenanbaus – sie sind soziale Erfahrungsräume, in denen Anbau, Wirkung und kulturelle Bedeutung von Cannabis gemeinschaftlich reflektiert werden können. In diesem Sinne ist Citizen Science kein Bonus-Feature, sondern der Kern einer partizipativen Qualitätskultur.

CSCs als lernende Systeme

Ein CSC, der Citizen Science ernst nimmt, wird zu einem lernenden System: Beobachtungen aus dem Alltag fließen zurück in die Sortenwahl, in die Anbaumethoden, in die Nachernteprozesse. Mitglieder entwickeln ein feineres Sensorium für Terpene, Wirkung und Kontext – und der Club gewinnt an Orientierung, Differenzierungsfähigkeit und Entwicklungspotenzial. Dabei geht es nicht um wissenschaftlichen Perfektionismus, sondern um Lernen aus der Vielfalt subjektiver Erfahrungen.

Partizipation schafft Vertrauen

Wenn Mitglieder nicht nur konsumieren, sondern auch beobachten, beschreiben und vergleichen, entsteht ein anderes Verhältnis zur Cannabispflanze – und zum Club. Partizipation erhöht die Transparenz, stärkt das Verantwortungsgefühl und fördert ein Klima des Miteinanders. Wer sich als Teil eines Erkenntnisprozesses versteht, konsumiert bewusster – und bringt sich aktiver ein.

Diese Form der Vertrauensbildung durch Beteiligung ist der beste Schutz gegen Beliebigkeit, Intransparenz und Qualitätsabfall. Sie ist der Grund, warum Citizen Science nicht als PR-Instrument, sondern als ethisch und praktisch notwendiges Element in jedem CSC verstanden werden sollte.

Big Data + Community = neue Verantwortung für Genusskultur

Die technischen Möglichkeiten, die durch Big Data Analytics, Machine Learning und Plattformintegration entstehen, sind enorm. Doch mit dieser neuen Datenmacht geht auch eine neue Verantwortung einher: für Datenschutz, für Interpretationsgrenzen – und für die Integrität einer nicht-kommerziellen Genusskultur.

Ein CSC, der auf 420+ setzt, kann diesen Spagat meistern: hochtechnologische Datenauswertung auf Clubebene – ohne Outsourcing, ohne Vermarktung, ohne Kontrollverlust. Citizen Science wird so zum Schlüssel für eine neue Qualität des Konsums: differenziert, gemeinschaftlich, nachvollziehbar.

Juli 18, 2025

Juli 18, 2025